par Paul Ardenne

Texte publié dans la revue Synesthésie 09

D’entrée de jeu, l’intitulé de cet article sollicite d’être explicité 1, ne serait-ce que pour lever certaines ambiguïtés. Par “sexualité”, le dictionnaire entend à la fois “le caractère de ce qui est sexué, l’ensemble des caractères sexuels” et “l’ensemble des comportements relatifs à l’instinct sexuel et à sa satisfaction” (Petit Robert).

Tel qu’on y aura pour notre part recours, le terme “sexualité” sera envisagé au-delà de son strict sens lexicographique, dans une acception à dessein plus large. Au risque d’être excessif, on en réfèrera ainsi à la sexualité comme renvoyant à la notion d’appartenance identitaire et comme se désignant à travers cette dernière. Comment, en effet, cantonner le terme de “sexualité” aux seules catégories taxinomiques (l’hermaphrodisme, les caractères mâle et femelle) ou comportementale (la libido) ? En tout état de cause, il paraîtrait suspect d’éluder les questions cardinales que sont aujourd’hui celles de l’identité ou des minorités sexuelles, ou encore relatives aux pratiques ou aux représentations sexuelles dites “différentes” ou “déviantes”, questions ou pratiques à présent banalisées et dont l’art le plus contemporain, comme on va le voir, traite avec une intensité peu commune.

La sexualité mise aujourd’hui en figure par l’art.

Une fois apportées ces précisions lexicographiques, un tel sujet commande encore que soit posée une double question liminaire : pourquoi, d’abord, le recours artistique au sexe ? Et pourquoi ce recours aujourd’hui, au contemporain ? Ceci au prorata d’un constat qu’aura pu faire tout un chacun, pour peu qu’il soit familier du domaine d’étude qui nous retient : l’art n’a jamais autant traité du sexe qu’à la fin du XXe siècle. Une esthétisation du sexe qui, pour autant que l’on sache, ne se révèle nullement uniforme en termes plastiques. À cet égard, le sexe tel que l’art l’envisage aujourd’hui semble devoir se régler sur la loi d’incertitude propre à la culture post-moderne dans laquelle nous vivons, culture de la conscience pluridimensionnelle générant ce résultat esthétique : la fragmentation, la dissémination, une représentation finalement prismatique du “sexuel” pris en charge par l’art.

Rappels

Quelles furent dans la période récente, avant l’extrême fin du XXe siècle, les formes majeures de la représentation artistique de la sexualité ? Jusqu’aux années soixante et soixante-dix, pour dire vite, on enregistre une incontestable domination de la représentation sadienne. Le sexe selon les surréalistes, celui que vénèrent Bunuel, Bellmer, Bataille, Clovis Trouille, Klossowski, Bettencourt, de Mandiargues ou Bourgeade, c’est le sexe des fétichistes et des érotomanes (au sens noble du terme). Qu’il en aille du texte ou de l’image, la figuration de la sexualité procède de manière invariable chez ces auteurs de la mise en exergue parallèle d’un alentour du sexe qui est aussi un au-delà de celui-ci : la question de la loi, de l’interdit, de la transgression. Du sexe saisi par l’art jusqu’aux années soixante-dix, pour simplifier, on dira ainsi qu’il n’est pas représenté pour lui-même mais comme élément de mise à l’épreuve de la morale, comme ustensile de profanation.

Tout change avec les années soixante-dix et, dès lors, la levée à grande échelle des tabous relatifs au sexe qu’enregistre le monde occidental. À compter de cette période, en effet, le sexe en soi devient une grande cause, comme la dépénalisation du cannabis, la liberté de l’avortement ou l’écologie. Les critères de représentation du sexe suivent pour leur part ce mouvement global de rénovation, générateurs de formules artistiques marquée par l’importance de la revendication et de la causa sexualis. La position évolutive d’un Robbe-Grillet, à travers ses films et ses déclarations de l’époque, montre ce passage d’une perspective sadienne sur le sexe à une perspective quasi-objectiviste. Si Robbe-Grillet, sur le plan de la forme, incline encore nettement du côté de Sade (voir notamment Trans Europ Express, puis Glissements progressifs du plaisir), il n’en multiplie pas moins les occasions de rappeler qu’il n’y a pas d’un côté l’ “érotisme” comme valorisation de l’amour physique dans le sens du sacré, et de l’autre la “pornographie” comme valorisation vulgaire des choses charnelles. Les deux formes de valorisation renvoient de toute façon à la même chose, il y a unité du facteur sexuel.

En termes artistiques, on constatera donc à partir des années soixante-dix une monumentalisation symbolique du sexuel pour lui-même. En tant

qu’objet esthétique ou d’obédience politique, le sexe devient une figure vénérable, à même d’être idolâtré pour soi. Cette monumentalisation du sexe par l’art, en son épure, prendra alors deux aspects.

1° - L’artiste (plasticien, mais aussi cinéaste, écrivain...) fait porter l’attention sur la sexualité comme pratique esthétisable en tant que telle, en insistant sur le caractère ordinaire de l’acte sexuel, — acte ordinaire non dans le sens du banal mais dans la mesure où c’est ainsi, parce que le sexe fait partie de l’existence comme le reste, comme le sommeil, le travail ou les usages de table. Henry Miller, William Selby dans leurs romans, Rainer Werner Fassbinder ou Bernardo Bertolucci dans plusieurs de leurs films, parmi tant d’autres, consacrent bientôt une telle manière de traiter du sexe. Dans La marchande de quatre saisons — un film datant des années soixante-dix —, Fassbinder montre par exemple un accouplement dans toute sa réalité physique, avec une pénétration absolument visible, mais sans plus, sans commentaire (de même, dans un registre proche en termes de représentation, une scène du film Au fil du temps de Wim Wenders montrera sans insistance particulière Rüdiger Vogler en train de déféquer).

2°- L’artiste, à l’occasion, va élever des monuments plastiques à la chair. L’exemple patent en est fourni par la fréquente conversion esthétique des organes génitaux en formes totémiques, par l’insistance mise sur la beauté ou sur la singularité élémentaire des instruments physiques de la génitalité.Voir les quelque six mille Photographies du sexe féminin que réalise alors Henri Maccheroni ou encore, à la même époque, les odes au vagin que diffuse la littérature féministe et lesbienne, celle par exemple de Luce Irigaray 2. Cette monumentalisation d’ordre totémique, particulièrement à travers l’art corporel, prendra encore la forme d’une célébration du corps comme entité sexuelle. Entre les années soixante et soixante-dix, le sexe peut ainsi se représenter dans le simple fait pour un artiste d’en user en exhibitionniste, dans le cadre par exemple d’une “performance” de sexe, esthétique de l’immédiateté s’éloignant de la symbolisation et inclinant vers le spectacle. Ainsi des actions de Rudolf Schwarzkogler, Otto Mühl, Daniel Pommereule, Carolee Schneeman, ou encore de cette performance de Bruce Nauman durant laquelle l’artiste se masse les testicules.

Avec les années soixante-dix, le sexe en tant qu’organe physique cesse ainsi d’être repoussant. Il n’a en tout cas bientôt plus rien de “médusant”, pour reprendre une expression empruntée à l’artiste Orlan. Dans Étude documentaire : la tête de Méduse, une action artistique datant de 1978, Orlan réalise le dispositif suivant : « une performance consistant, à l’aide d’une énorme loupe, dit Orlan, à exposer mon sexe, dont une partie des poils étaient peints en bleu, et cela au moment de mes règles. Un moniteur vidéo montrait la tête de celui (ou celle) qui s’apprêtait à regarder ; un autre moniteur la tête de ceux (ou celles) qui étaient en train de voir. À la sortie était distribué le texte de Freud sur la tête de Méduse, ‟À la vue de la vulve, le diable même s’enfuit”3. » Si la proposition d’Orlan est mémorable, on ne manquera pas de souligner qu’à sa manière, elle aussi a contribué à vulgariser la vision publique et partagée des organes génitaux, organes génitaux ici monumentalisés

doublement, en tant que tels et à travers un texte canonique célébrant leur particularisme irréductible. En fait, au moment où l’on aborde aux années quatre-vingt et quatre-vingt dix, l’exhibition artistique du sexe est devenue une procédure peu singulière, sans plus rien de vraiment “médusant”.

Si, comme le suggérait Freud en son temps, le diable a peur de la vulve, et sans doute aussi un peu du pénis, l’artiste de la fin du XXe siècle s’y est pour sa part complètement acclimaté. On ne dira certes pas que montrer ses bijoux de famille, se masturber ou copuler en galerie ou au musée sont devenus pour les artistes des actes alors absolument courants. Nullement de quoi s’exciter, en tout cas. Là-dessus, on notera même que la convocation répétitive du sexe par le champ de l’art tend à anéantir tout discours militant, et amoindrit dans le sens du vulgaire ou de la réification ce qui prétendait se donner comme inaugural.

Pour laborieuse qu’elle soit, la raison d’être de ces quelques rappels est implicite : signaler que la représentation du sexe, depuis les années soixante-dix au moins, relève du lieu commun. Un lieu commun ayant cette conséquence immédiate : l’esthétisation du sexe, aujourd’hui, ne va plus de soi. Parce qu’il arrive le dernier, en effet, l’artiste de la fin du XXe siècle se pose forcément des questions du genre de celles-ci : la réquisition artistique du sexe est-elle réellement une nécessité ? Pourquoi cette représentation encore, lors même que le sexe a été mis à toutes les sauces de la représentation ? Pas plus l’artiste tardif de la fin du XXe siècle ne saurait oublier la leçon freudo-lacanienne, qu’on évoquera à regret de manière plus qu’allusive. Qu’il résulte d’une sublimation, d’une pulsion ou d’une énergie refoulée, tout art est en effet sexuel, il y a en soi une dimension proprement sexuelle de l’expression artistique, un “sexualisme fondateur” de l’art, le plus sexuel en apparenc n’étant peut-être pas le plus sexuel en réalité. Bref, problème de l’étant-donné, du déjà fait, du sexe déjà mis en art, du “tout sexe de l’art”.

Rien d’étonnant, dès lors, à la nature pragmatique de nombre de réponses artistiques actuelles à ce déjà donné de la représentation des choses du sexe. Une réponse artistique courante, en l’occurrence, relèvera du travail documentaire. Avant même de songer à esthétiser le sexuel, on commencera fréquemment par faire l’inventaire de ses pratiques contemporaines. Larry Clark, sans conteste, représente l’exemple éponyme des artistes “documentalistes” de la sexualité contemporaine. Dans les années quatre-vingt, le domaine d’intérêt de Clark se dirige vers la marginalité, la vie des exclus ou celle des couches défavorisées de l’espace social américain (Tulsa, Oklahoma, portfolio qui attirera sur Clark l’attention de la critique). Délaissant bientôt le reportage photographique selon sa forme canonique, Clark réalise au début des années quatre-vingt dix des “collages” à partir de photographies collectées dans des coupures de presse.

Signalés par leur absence de recherche esthétique, ces “collages” constituent une sorte de documentation à l’état brut des usages de la sexualité américaine dans ses aspects généralement occultés : la violence sexuelle, le lien entre le sexe et la drogue, les “déviations” du gender. L’ensemble trouve son point d’orgue en 1994 avec la réalisation du long métrage Kids, film long-métrage consacré à la vie sexuelle mais aussi aux pulsions antisociales des adolescents dans la grande cité américaine de la fin du XXe siècle.

Si le travail de Clark est pionnier, c’est d’abord parce que son contenu objectivé débarrasse la question sexuelle de tout aspect sulfureux. Un tel travail, d’autre part, invite à une réflexion sur le sexe fondée sur l’examen même des pratiques en la matière, examen faisant état d’une sexualité vécue en direct, loin de toute considération sociologique ou politique (du moins en apparence). L’intérêt de Clark pour le sexe adolescent, à cet égard, se laisse assez aisément cerner. Ici, le sexe est saisi à l’orée de sa conscientisation, dans l’extrême excitation de la découverte, en un moment où toutes les conventions qui lui sont attachées n’ont pas encore marqué de leur empreinte la conscience intime du sujet.

L’objectivisme de Clark n’est pas isolé, qui fera bientôt des émules. On le retrouve chez un photographe tel que Nobuyoshi Araki, connu pour considérer la photographie comme une simple procédure d’enregistrement. Photographiant de manière compulsive sa propre vie, Araki interpose le fait sexuel dans des images qui tendent à banaliser les usages de la sexualité contemporaine, fussent-ils les plus brutaux (le bondage et le sado-masochisme). Pas ici de focalisation extrême sur le sexe mais, au contraire, une sorte de dilution de celui-ci, son immersion au milieu d’images dont la totalité constitue moins une oeuvre au sens strict qu’une accumulation.

La représentation du “sexe en direct”, encore, fera la gloire de Nan Goldin, dont le portfolio La Ballade de la dépendance sexuelle, publié dans les années quatre-vingt, fait aujourd’hui figure de classique : photographies d’ami(e)s de l’artiste dans un quotidien déjanté, marinant dans la drogue, la violence et une sorte de passion désespérée. Or si le sexe, au début du moins, n’est qu’un élément parmi d’autres des chroniques intimes de Goldin, il devient avec les années quatre-vingt dix une donnée essentielle des représentations de l’artiste. Non n’importe quel sexe, au demeurant : celui, surtout, des gays ou de la Lesbian nation, des travestis ou encore des drag queens ou des drag kings, ces sujets sexuels passés “de l’autre côté” (le titre d’un autre recueil de photographies de Goldin). Une méthodique présentation tout à fait en phase avec le développement concomitant de la culture queer et de la bisexualité dans tous les sens de ce terme.

Documenter le sexuel contemporain, on s’en doute, pourra prendre des formes autres que celles du reportage de contenu sociologique ou de type journal intime. L’investigation menée par l’artiste, à l’occasion, se concentrera sur un aspect unique et ciblé de la question sexuelle. C’est le cas dans la séquence photographique Session (1992) d’Ariane Lopez-Huici, montrant une masturbation masculine dans ses différentes étapes. C’est encore le cas avec Head Shots, série de travaux photographiques réalisée en 1995 par Aura Rosenberg, une proposition

elle aussi radicale par la réduction qu’elle opère. Au lieu de s’entretenir du sexe en général, Aura Rosenberg contient en effet son investigation à un seul moment de la démarche sexuelle, en l’occurrence celui de la jouissance masculine, et ce au terme de ce protocole : des visages d’hommes photographiés par leur partenaire au moment de l’éjaculation.

La proposition esthétique d’Aura Rosenberg peut prêter à sourire, du fait notamment de sa répétition formelle et de son caractère caricatural (le sexuel y est réduit à la jouissance masculine et, qui plus est, à un seul moment de la fête érotique). Sans insister outre mesure sur son caractère conceptuel, perceptible à travers l’énumération et l’énoncé systématique (Rosenberg accumule les clichés de l’orgasme masculin comme les Becher ceux des friches industrielles), on notera cependant qu’un tel travail s’éloigne de la stricte intention sociologique à deux titres au moins, — ce en quoi il ne manque pas d’enrichir la réflexion sur les choses du sexe. Il y a là d’une part, indéniable, une réduction du masculin, une désescalade du statut de l’homme jusqu’au rang de l’objet (sinon de l’objet mécanique : tu me branles, j’éjacule), sorte de vengeance tardive du féminisme primitif : puisque c’est la femme qui décide du moment où elle va prendre la photographie, puisqu’il s’agit bien de photographie, c’est-à-dire de prise de possession de la réalité par qui tient l’appareil photo, puisqu’il s’agit encore du moment de l’éjaculation masculine, c’est-à-dire celui où l’homme perd tout contrôle de lui-même. Il est permis de considérer que la domination sexuelle passe résolument du côté féminin (la femme, enfin, toute la femme et non plus seulement la mère se fait castratrice). Rosenberg, d’autre part, exemplifie la sexualité comme bonheur, comme extase, comme liberté absolue. L’orgasme nous arrache au monde de la matérialité, il nous extrait même du monde de l’organique et de la mécanique mécanique sexuelle, nous élevant jusqu’à ce moment d’extrême intensité où nous n’appartenons plus à nos représentations mais à notre être authentique (au sens où l’on ne peut plus faire semblant puisque l’on est littéralement déjoué par la jouissance).

Bref, il s’agit là aussi d’images de réenchantement. On siège au-delà de l’inventaire.

Qu’il s’agisse de Clark, d’Araki, de Goldin ou de Rosenberg, notoire s’avère la volonté forcenée d’identifier le sexe, de lui donner une définition intangible. Avec ce corollaire décevant, néanmoins : s’agissant du sexe, justement, il semble qu’il n’y ait pas d’identification possible et définitive, pas d’identification réductible à une unique définition (c’est au demeurant le problème de la chronique : chaque nouvel élément n’y confirme pas forcément les précédents).

De manière logique, une telle déception n’est pas sans nourrir à son tour des approches identificatrices autres, ouvrants à une perspective divergente sur le sexe, non forcément réglée celle-ci sur la stricte observation ou l’enregistrement. Certains artistes, par exemple, exposeront carrément au grand jour leur propre vie sexuelle ou amoureuse, comme le fait Elke Krystufek ou, de manière intermittente, Jack Pierson. D’autres, à l’instar de Vidya, pourront rendre compte de leur sexualité en la rejouant et en la réinventant sans cesse, sexualité considérée comme un terrain fertile de réflexion sur soi, sinon comme un petit théâtre personnel de la cruauté. D’autres encore consigneront ou archiveront les traces d’un exercice sexuel rituel comme le fait Philippe Meste, artiste dont une partie de l’oeuvre aura consisté à décharger son sperme sur des images de top models. Dans ce cas, on documente aussi le sexe mais sans que soit visée une signification universelle, on se détermine en termes d’art en fonction d’une sexualité vécue comme “exercice spirituel”, selon l’expression d’Ignace de Loyola, sorte de vecteur d’auto-connaissance. S’il ne sort pas tout à fait du domaine de la documentation, l’artiste devient acteur et son propre modèle, il se documente lui-même à travers sa pratique singulière, principe autodocumentaire offrant un éclairage inédit sur la question sexuelle.

L’esthétisation tactique

Outre dans le souci documentaire, une autre des figures artistiques contemporaines de la sexualité se réalise dans ce qu’on appellera l’ “esthétisation tactique”. Par ce terme, on entend que l’artiste ne représente pas le sexe pour lui-même, pour en valoriser la nature intrinsèque, mais dans une perspective qui outrepasse celui-ci. L’approche esthétique n’est plus frontale mais biaise. L’“esthétisation tactique”, en l’occurrence, revient à parler du sexe tout en parlant d’autre chose, en brouillant les représentations.

Avec la célèbre série photographique qu’il réalise en 1990 avec pour partenaire sexuel la Cicciolina, star du cinéma porno, Jeff Koons a habilement jeté les bases d’une sexualité présentable, élevée au rang du kitsch, cette vulgarité pasteurisée. Dans ce jeu de miroirs où l’artiste et sa partenaire sont photographiés en train de faire l’amour, la manière de procéder propre à Koons tient dans l’exploitation à dessein élémentaire d’un double registre : celui de la pornographie, celui de l’image pieuse.

Chaque image se présente en fait comme l’illustration d’une position du répertoire gymnastique amoureux : Embrassant l’épaule de la petite fille pénétrée, Llona les jambes levées avec les doigts entre les cuisses, Jeff dessus, etc., le tout sur fond de bonheur sucré, de pureté des sentiments, d’allusion au caractère sacré de l’accouplement sexuel (la Cicciolina est parfois parée d’attributs vestimentaires qui sont d’ordinaire ceux de la mariée). Le résultat, ce sont des images sans aucune ambiguïté réelle (on y fornique allègrement devant le spectateur) mais néanmoins d’une parfaite innocuité. Ici, l’esthétisation kitsch renvoie en effet ces images à leur domaine naturel de destination, celui de la consommation. Ni des images “X”, ni des icônes mais de l’imagerie transitionnelle, des cartes postales. Si Koons réalise un exploit, ce sera celui-ci, qui mérite de rester dans les annales du genre : convertir de la sexualité en acte en images pornographiques faites non pour circuler sous le manteau mais pour s’émerveiller collectivement.

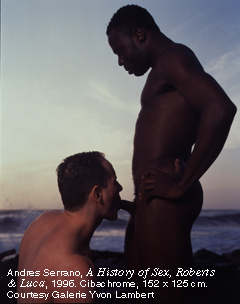

Avec sa série photographique An History of Sex (1996), Andres Serrano va sans conteste plus loin encore que Koons dans la représentation visuelle d’une sexualité en acte. Comme tous les autres travaux artistiques réalisés par Serrano à compter des années quatre-vingt (consacrés à la morgue, au Klu Klux Klan, à Budapest...), An History of Sex s’organise autour d’un thème fédérateur. Le thème retenu, cette fois, est celui du “sexe”, que le photographe va illustrer en recourant au portrait en buste ou en pied de personnages cadrés frontalement, de la manière la plus classique qui soit, personnages chaque fois qualifiés par une posture ou par un attribut relevant un détail de leur intimité. Ce qui ne manque pas de frapper dans An History of Sex a trait à l’éradication du sexuel même, au fait que la sexualité disparaît derrière la perfection glacée de la représentation. Ici, plus de sueur, plus de fluides, plus même d’organes à proprement parler. On voit certes les organes génitaux, on distingue parfois de l’action se donnant à voir comme telle (tel personnage bande, tel autre se masturbe en s’imposant des souffrances raffinées, une femme a enfoncé son poing dans l’anus de son partenaire, etc.) mais cette action demeure un objet de représentation, une action à l’état de pause et de pose : “pause” en ce que l’action est suspendue, “pose” en ce que celui qui s’exhibe devant la chambre noire adopte une attitude en attente du déclic photographique.

L’éradication du sexuel au travail chez Serrano, d’une certaine manière, tient de la ruse. Il y a là, à n’en pas douter, une maîtrise extraordinaire du paradoxe. Ce qui est montré dans An History of Sex, en effet, relève de la sexualité exhibée, de l’exhibitionnisme donc, du domaine de l’exposé, de la mise sur l’étal. Ce qu’on voit, pour autant, n’est plus exactement du “sexe” mais une image qui ébranle la sexualité jusqu’à son être dans la mesure où elle transforme de l’organique en icône. Serrano a bien retenu la leçon d’un Mapplethorpe, leçon constituant une possibilité de contournement de la censure et des critiques dirigées contre toute imagerie à contenu sexuel à même d’émaner des tenants de l’ordre moral. Quelle est cette leçon, en substance ? La meilleure manière de montrer du sexe, c’est d’en faire des images qui sont d’abord des images avant d’être des images de sexe.

L’oeuvre de Gilles Berquet constitue à ce registre une autre approche plastiquement intéressante. Photographe, Berquet propose au spectateur des clichés construits sur un modèle quasi invariable : le portrait féminin déshabillé en pied. Chez Berquet, à la différence de chez Serrano, le portrait est anonyme. Si le sujet photographié s’offre comme modèle universelplus que comme personne désignée, sa pose devant l’appareil photographique s’accompagne en revanche d’un exercice physique toujours absolument singulier, de l’ordre de la mise à l’épreuve sinon de la torture.Tel modèle, ainsi, sera soumis à un bondage sophistiqué avant d’être offert à l’oeil indiscret de l’appareil photographique. Perché sur de hauts talons aiguilles, tel autre en bas et jarretelles voit le haut de son corps enfermé dans une malle. Tel autre est entravé pieds et mains par des liens et suspendu au plafond, ou maintenu au sol jambes comprimées dans une boîte. Certaines femmes photographiées par Berquet, encore, sont invitées à uriner devant l’objectif.

Sans détour, l’image de la femme que crée Berquet entend susciter le voyeurisme. Image s’offrant à la concupiscence du regard (en général masculin), banale donc, ressemblant à s’y méprendre à cette imagerie de caractère pornographique qu’on regarde d’ordinaire d’une main. Des ingrédients propres à l’imagerie pornographique, aucun ne manque en effet chez Berquet : objets fétiches de type escarpins, lingerie sexy, poses obscènes, violence exercée contre des corps instrumentalisés… Image humiliant la féminité, comme le veut la loi pornographique, rapportant le féminin à l’exclusive sexuelle à quoi le réduit le regard du voyeur, le tout s’ordonnant conformément à l’attente de qui regarde. Non sans subtilité, pourtant, l’image du corps telle que la confectionne Berquet tend à décevoir le voyeur, ce frère jumeau et maudit de l’amateur d’art, - et c’est bien en cela qu’elle est une oeuvre d’art, et non tout bonnement une image pornographique. Une telle image, de la sorte, ne laisse pas d’intriguer à deux titres. D’une part, elle va au-delà des conventions du genre pornographique, qu’elle complique : poses recherchées, virages sépias, cadrages sophistiqués, éclairages d’une complexité excessive dont le paradoxe est qu’ils finissent parfois par cacher ce que l’érotomane aime voir exposé en pleine lumière. D’autre part, le travail de mise en scène qu’on y décèle signale l’anormale complicité du modèle et du photographe, le désir réciproque et partagé de faire image : comme à se livrer d’un bord et de l’autre non à l’image pourvoyeuse du plaisir de l’oeil, mais à l’image pourvoyeuse de l’image, dans une perspective qui est en l’occurrence celle de l’art, ce commerce de représentations.

Par l’ambiguïté qu’elle cultive, l’oeuvre de Berquet convie en fait à affiner le regard que nous portons sur le corps. Où le recours à l’autoportrait travesti d’un Pierre Molinier, par exemple, recentrera sans équivoque l’attention sur la détermination sexuelle du corps, l’image du corps telle que la produit Berquet offre en revanche matière à s’étonner. La surprise, pour la circonstance, viendra de l’interrogation formée quant à la finalité même de l’image produite. Au fond, à quoi l’image sert-elle ici ? À se masturber ? À égarer la pensée dans de vagues fantasmagories sadiennes ? À s’amuser de références ? À constater une fois de plus, dans le sillage d’un Paul-Armand Gette, cette complicité interlope unissant l’artiste et son modèle ? Pas de réponse sûre, en vérité. Une absence de certitude dont la première des conséquences est de pousser le spectateur vers une autre interrogation, sans doute autrement importante : de quel corps au juste est-il question ?, — du corps comme sexe ou comme texte ?, du corps comme chair ou comme image ?, du corps comme matière maîtrisée ou comme substance irrémédiablement énigmatique, tirée sans trêve du

côté du secret ? Parfois, devant un Berquet, on songe à la superbe Bacchante endormie de Fragonard : corps posé là, dans le monde, et qui dort, et qui est occupé tout entier à son rêve, capturant qui le regarde sans plus livrer son être. Comme à dire : le corps, toujours plus complexe qu’il n’y paraît.

Le sexe malgré l’image

Chez Koons, chez Serrano et sans doute en partie chez Berquet, le sexe est instrumentalisé au profit de l’image. Or, tel est bien là tout le problème. Si l’on fait parler l’image, on ne parle plus de sexe. Si l’on fait parler le sexe, en revanche, les images ne sont plus des images en tant que telles. Parti de l’emblème, on verse dans la décalcomanie. Du symbolique, dans l’analogique. Conséquence immédiate et problématique, ici implicite : la répétition, la redite, même si les formules diffèrent peu ou prou. Marié à la représentation sexuelle, l’artiste contemporain semble condamné a priori à rejouer la même scène esthétique, — impossibilité a priori de toute reconfiguration. La scène sexuelle telle que la présente une artiste telle que Monica Majoli, dans cette lumière, scène s’offrant sous l’apparence récurrente de la partouze, de l’échangisme débridé, atteste au mieux d’une telle difficulté à promouvoir une réelle reconfiguration artistique du sexuel : scène peinte et non photographiée où des individus de sexe différent s’offrent les uns aux autres, sans plus. Un type de travail rappelant les illustrations sans doute déjà définitives accompagnant les premières éditions des romans de Sade, échangeant l’érotisme contre la mécanique. Avec cette même désespérance lancinante, au demeurant. Chez Majoli, ce n’est plus du sexe qu’il s’agit mais bien d’abord du fantasme. Manière de dire, d’une certaine façon, qu’il n’y a rien à documenter sur le sexe sinon ce qui rend le sexe à la fois libre et possible sans contrainte, c’est-à-dire le fantasme.

Pour difficile à fonder qu’elle soit, une reconfiguration artistique de la scène sexuelle n’en a pas moins été tentée dans la période récente. Une manière toute contemporaine, de la sorte, consistera dans l’adoption d’une démarche outrée ou d’un angle critique, dans l’exploitation du déjà-donné de la représentation artistique de la sexualité pour en démonter les mécanismes, ceci dans le cadre d’entreprises esthétiques envisagées au second degré.

Pierre et Gilles, qui griment des corps photographiés, qui retouchent ces derniers à la peinture, s’inscrivent dans une telle perspective. La représentation qu’ils donnent du corps adopte un tour volontairement monstrueux, exacerbant la sexualité au-delà de l’extrême limite admissible : lèvres colorées au Rouge baiser ou poitrines avantageuses pour les corps féminins, moustaches accentuant la virilité pour les corps masculins. L’image, certes, se valorise elle-même. Elle valorise plus encore l’étrange beauté de la corporalité hypersexuée.

Une série photographique telle que Sollicitations, signée Betty Bee, constitue un autre exemple d’images parlant d’abord du sexe avant de parler d’elles-mêmes. Dans Sollicitations, Betty Bee photographie des travestis napolitains de manière classique, après qu’elle leur a demandé de poser dans leur univers intime et dans leur travestissement d’apparat. Si chaque photographie, auréolée par un fin halo de buée, rend un effet de flou, on s’éloigne cependant assez de l’icône pour activer le regard en direction de ce que contient l’image. Une image usant sans doute de la représentation et de ses pouvoirs mais à des fins de propagande sexualiste.

Une autre manière contemporaine de “sortir” de la banalité des images de sexe consistera cette fois à ironiser, à déplacer l’attention du spectateur vers ce terrain où le sérieux des représentations est écorné et, avec lui, toute proposition dogmatique. Ainsi, à ce registre, des propositions de Paul McCarthy, où le grotesque sinon l’insolite oblige à quitter l’image pour réfléchir à une situation sexuelle donnée. Ainsi, encore, du travail d’un Richard Kern, exemplaire par sa double tension contradictoire vers la critique et l’autocritique. Kern, à compter des années quatre-vingt, réalise films ou images marqués par l’exploitation du genre gore ou du style “S.M.” (sado-masochiste).

À propos de sa série vidéo Hardcore, lui-même déclare d’ailleurs sans ambages qu’il n’a eue pour seule intention que celle de brutaliser son spectateur : “j’ai tout essayé, dit Kern, crime, drogue, sexe. Maintenant mon seul plaisir est de choquer les gens avec mes films” 4. Même intention implicite s’agissant de la série photographique New York Girls, datée de 1995 5. Thèmes élus : le crime sexuel, le viol, les rituels sado-masochistes, le pulp, etc. Chez Kern, cependant, les scènes représentées sont marquées par un abandon euphorique aux pires clichés du genre, requis en vue d’être désamorcées. Les représentations canoniques de la sexualité contemporaine, ici, ne sont convoquées que pour être raillées. Tout est mis en scène de façon à ne jamais donner des gages à ce désir de la croyance qui caractérise notre station devant les images.

La position esthétique de Richard Kern, à la limite du burlesque et du grand guignol, semble se renverser volontairement sur elle-même. Position assumée, cependant, inscrivant sa propre désacralisation dans les modèles outrés de représentation qu’elle adopte. Au juste, personne n’y croit mais on n’en a pas moins produit de l’imagerie, suscité de l’imaginaire autour du sexe. À cet égard, la remarque de Kern sur son désir de choquer est loin d’être sans importance. À la question de savoir si l’art ou les pratiques ayant en charge la représentation du sexuel ont encore ou non le pouvoir d’ébranler les consciences, l’artiste donne une réponse qui va au fond de soi : non, au juste, l’art ne peut rien de plus que des représentations et des simulacres, il n’y a que la réalité qui soit choquante, tout le reste est littérature.

La représentation outrée vers laquelle tendent un McCarthy ou un Kern est une autre des directions que l’artiste peut emprunter s’il souhaite contourner l’écueil du déjà-donné de la sexualité en art, et injecter du même coup tout de la substance désirable dans les images. L’exemple tutélaire de l’image de désir est pour la circonstance fourni par le vétéran Tom of Finland, artiste dont les images se banalisent bientôt et passent avec les années quatre-vingt dix du territoire de l’art gay à celui de l’art tout court. L’univers de “Tooka”, devenu aussi emblématique que celui de Crumb ou de Reiser, c’est celui des corps masculins musculeux et body-buildés : le camionneur, le marin, le flic, le motard bardé de cuir. Le corps, ici, se présente comme indéfiniment disponible, corps virtuellement conçu pour une bonne séance de baise avec ses semblables du même sexe. Chez Tom of Finland, à dessein, on ne s’élève jamais au-dessus des stéréotypes de la virilité triomphante. Cet univers-là ne connaît pas la panne sexuelle, il s’expose aussi comme si la morale sociale n’existait pas. À propos de la raison d’être de ses dessins, Tom of Finland dit la chose suivante, qui vaut pour justification : “je savais qui était le patron : mon pénis. Peu importait que j’aime une idée ou, plus tard, la somme d’argent qu’on me promettait [en échange d’un dessin]. Si ma bite ne se mettait pas au garde-à-vous pendant que je travaillais, je ne parvenais pas à faire fonctionner mon illustration” 6.

Que l’oeuvre de Tom of Finland tienne du sain défoulement (libérer des images longtemps confinées à un secteur restreint du cercle de la consommation iconique) n’empêchera pas que lui soit reproché de temps à autre son penchant finalement amnésique, voire discriminatoire. Tout se passe en effet chez “Tooka” comme si le sida n’était pas là, comme si le mouvement gay n’était pas victime d’homophobie récurrente et du retour à l’ordre moral, comme si, aussi, la nation gay se réduisait à la seule composante “mecs baraqués à grosse queue”. Quoique débiteur de la lignée Tom of Finland, le travail d’Éric Raspaut semble tirer les leçons de l’outrance propre à “Tooka”. Bien qu’elle frappe par son côté kitsch accentué, l’oeuvre de Raspaut n’en déporte pas moins le regard du voyeur vers un territoire où l’imagination peut vaquer. Héros de l’enfance, grandes héroïnes plus ou moins inspirées de la mythologie, personnages musculeux dotés de pénis gigantesques (Adam et Yves, 1995) : sexualisé au-delà de toute retenue, le tout s’avère néanmoins plus ambivalent que l’offre plastique propre à Tom of Finland, plus subtilement équivoque que cette dernière, évitant du même coup caricature et cliché.

L’identité sexuelle floue

On le voit donc : la multiplicité des approches esthétiques de la sexualité tend, de celle-ci, à donner une représentation floue. Ce flou esthétique, est-il besoin de le dire, est quelquefois absolument assumé, il en devient même à l’occasion une thèse. Réalisée en 1992 par Aziz & Cucher, Faith, Honor and Beauty a pour objet de reconfigurer de manière ironique le corps dans le sens de l’archétype socio-sexuel. Par archétype socio-sexuel, on entendra la mise en adéquation de l’image sexuelle et du statut social. Ce mode de représentation, complaisamment exploité par l’ordre moral, insiste volontiers sur la différence des sexes et des fonctions sociales ou, plus exactement, sur la différence des sexes donc des fonctions sociales : mère de famille, la femme mise au carreau de la représentation voit valorisés ses organes évoquant la maternité ; employée de bureau, c’est tout ce qui exacerbe sa féminité dans le sens de l’efficacité relationnelle et séductrice qui se découvre mis en avant ; soldat, l’homme se réduit à la musculature et à la bonne santé, etc. Tout ce que réalisent Aziz & Cucher au premier degré, au moyen d’images de corps en pied retouchées à l’ordinateur, images faites à la fois pour que l’on y croit et que l’on n’y croit pas.

La reconfiguration ironique entreprise par Aziz & Cucher peut prendre un tour plus noir lorsque la représentation du corps même en vient à faire l’objet d’une agression. C’est le cas chez Daniele Bueti, qui gribouille des images empruntées à la publicité féminine, chez Chuck Nanney, qui dessine grossièrement des barbes sur des photographies de top models, chez Cindy Sherman avec ses mises en scène de mannequins mis en morceaux. Quoi qu’il se donne pour moins spectaculaire, un même principe d’agression est au travail avec Inez van Lamswerde, qui retouche numériquement des images de corps dont les organes sexuels sont gommés avec soin.

D’ordre iconoclaste, l’agression contre l’image du corps plaide pour ce qu’on appellera d’une formule sans doute discutable le “corps sexuel impossible” : corps inhabitable comme tel, insupportable comme tel, devant impérativement être remodelé sexuellement quitte à être défiguré puis reconstruit de part en part. La logique ultime d’une telle démarche, même si elle est peu perceptible a priori, c’est le travestissement transsexualiste : voir Chuck Nanney, de nouveau, ou encore Laurence Jauget-Paget, dont la série Hollywoodn’t (1995) est un précipité d’images inventoriant des scènes clicheteuses du cinéma hollywoodien reconstruites avec des personnes du sexe opposé à celui de la séquence cinématographique originelle. Ceci sans omettre, carrément, cette refonte totale du corps sexuel que représentera le recours aux appendices artificiels, une pratique d’automonstruosité portative dont Matthew Barney s’est fait le représentant éminent, et que banalisent les années quatre-vingt dix (la “drag queen”, le “drag king”).

Une large part des représentations du sexuel contemporain repose de la sorte sur un principe complexe, délicat à analyser : celui de la métamorphose, de la reconfiguration du corps, de sa ré-élaboration visuelle. En précisant d’emblée que cette “métamorphose” n’a guère de points communs avec la Verwandung kafkaïenne. Dans la célèbre nouvelle de Kafka, le malheureux Grégoire Samsa se réveillant avec les traits d’un cafard fait l’épreuve de sa perte d’humanité, perte vécue de manière traumatique, sur le mode du deuil. La “métamorphose” qui infuse dans nombre de propositions d’artistes traitant aujourd’hui de la sexualité, au contraire, entend bien que l’humain soit sauvé, et cela au terme d’un curieux paradoxe : un salut acquis par la faculté de l’humain, non à se représenter tel qu’en lui-même la nature l’a fait, mais du fait de sa capacité à se produire avec un corps différent, reconquis parce que refondu. Ce qu’il s’agit d’entériner, c’est combien la représentation artistique du sexuel contemporain doit à la croissance de ce qu’on a pu appeler, il y a peu, le “post-humain”, cet âge des prothèses chirurgicales en tout genre devenu le nôtre. Ce que montrent encore les exemples que nous citons, c’est l’importance de notions telles que celles de corps substitut, de corps prothèse ou de corps comédien. Cette irruption d’un corps mutant dans le champ de la représentation, sans conteste, fait figure de symptôme majeur. Il exemplifie la difficulté de l’individu de la fin du XXe siècle quant à vivre sa propre corporalité de manière autonome ou en tout assumée.

L’inscription politique

Les démarches artistiques adhérant au principe du “flou” esthétique renseignent sur une attitude très contemporaine : le refus de représenter le sexuel tel qu’il est, le goût de la dissimulation productive.Tout, décidément, se passe de nouveau comme si la sexualité en soi n’était plus esthétisable, comme s’il fallait en passer par des filtres, par des détours. La caractéristique commune aux oeuvres présentées jusqu’à présent, pour autant, est évidente : qu’elles relèvent d’un désir de documenter, d’esthétiser, d’outrer le propos ou de le rendre flou, toutes montrent les choses du sexe et en réfèrent directement à des pratiques sexuelles. En aucun cas en effet le sexuel n’est traité indirectement. La règle adoptée ici veut que si le sexe n’est pas montré, il ne peut être représenté. Cette position esthétique, sans doute, paraîtra relativement innocente sitôt que l’on entend ne pas donner dans la séduction, même morbide. À cet égard, en effet, l’oeuvre risque de se retourner contre elle-même, d’être attractive malgré elle, et susciter la concupiscence là où elle entendait traiter du sexe sur un mode de dérision ou comme révélateur de la crise identitaire de la sexualité contemporaine. Tout aussi intéressantes — sinon plus — seront à ce titre les démarches traitant de la sexualité ou du rôle social du sexe, mais cette fois sans montrer celui-ci. Certains aspects de l’oeuvre d’une artiste telle que Sinje Dillenkofer, par exemple, inclinent vers une lecture politique du sexe faisant l’impasse sur son exhibition. Ainsi de l’installation Die Umberkund (1994 - 1995) où, comme l’écrit Dominique Baqué, l’artiste “exhibe une série ordonnée de plantes de pieds ‘incarnant’ le service du personnel au complet des 23e et 25e étages de la DG Bank de Francfort, lieu emblématique du triomphe capitaliste. Rien de plus humble, de plus caché, aussi, que la plante des pieds d’un individu : rien qui puisse faire portrait, ni constituer individualité. Et pourtant : classant les photographies en quatre formats correspondant très exactement aux quatre niveaux hiérarchiques de l’organigramme du travail, Sinje Dillenkofer invente une allégorie du pouvoir et des rapports qui régissent hommes et femmes au sein d’une même entreprise. Il apparaît alors très clairement que les femmes, à de rares exceptions près, occupent des postes subalternes.” 7.

L’oeuvre de Felix Gonzales-Torres, à ce même registre, constitue sans conteste une forme de prouesse esthétique. Jamais le sexe, en effet, n’y est montré en tant que tel, quoique l’oeuvre presque tout entière se destine à examiner le lien entre sexualité et socialité ainsi que la possibilité d’une esthétique homosexuelle qui ne passerait pas par les clichés ou les convenances illustratives d’usage. Une proposition telle que Untitled (Perfect Lovers) (1991) représente par exemple la parfaite unité du couple amoureux en recourant à deux horloges réglées sur la même heure et fonctionnant au même rythme. Ce principe d’appareillage de haute charge symbolique se retrouve dans Untitled (Orpheus, Twice) (1991), présentant deux miroirs jumeaux installés l’un à côté de l’autre. Moins suggestives de prime abord mais plus aptes encore à incarner le thème amoureux, certaines pièces de Gonzales-Torres sont constituées de feuilles de papier que le public est invité à emporter, selon le principe du don et du lien, ou encore de bonbons mis à plat ou en tas que le public peut consommer et dont le poids correspond à celui de l’amant ou de l’ami. Comme le dit Gonzales-Torres, “pendant quelques secondes, j’ai mis quelque chose de sucré dans la bouche de quelqu’un et je trouve ça très sexy” 8.

Ainsi présentée, la démarche de Gonzales-Torres pourra faire l’effet d’une énième déclinaison de ce conformisme tribal qu’incarne qu’incarne depuis Fluxus l’esthétique dite “relationnelle”. À y bien voir, l’oeuvre de Gonzales-Torres n’a toutefois pas pour objet la relation au sens strict mais, plutôt, l’interdit virtuel de relation, - cet interdit, nommément, que la société fait peser à compter des “années sida” sur ses membres dits “différents” en développant des dispositifs de discrimination sociale tels que diabolisation, criminalisation et exclusion des sidéens, dispositions légales à caractère homophobe, propagande relevant du retour à l’ordre moral ou encore représentations machistes ou valorisant le corps comme objet lyophilisé à destination publicitaire. La démarche de Félix Gonzales-Torres, en fait, est bien d’ordre politique.

Déductions

Il est temps, au terme de cet inventaire, d’apprécier ce que manifestent ces différentes formes de la représentation de la sexualité.

- D’abord, le brouillage fréquent de la représentation sexuelle, comme si la scène sexuelle éternelle, biologiquement inchangeable (on a toujours fait l’amour de la même manière et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps), n’était pas représentable telle quelle mais réclamait une esthétisation, la mise en scène d’un écart de la représentation par rapport à la réalité ;

- Encore, une irrésolution de la représentation même du sexuel ou, si l’on préfère, une représentation erratique, aussi marquée en termes esthétiques par la diversité des approches que par celle des réponses. À cet égard, il est indéniable que l’actuel état de la représentation sexuelle reconduit celui des pratiques sexuelles contemporaines, pratiques variables et mutantes du fait de la revendication libertaire, identitaire ou individualiste - avec ce corollaire, évidemment problématique mais bien dans l’ordre de la mentalité post-moderne : la dissémination comme mise en crise du soi, l’identité à reformuler sans cesse ou, pour employer un terme deleuzien, envisagée comme “devenir” (un “devenir identité” de la sexualité mais aussi une identité sexuelle plénière sans cesse différée) ;

- Enfin, dernière donnée : l’élision de la représentation politique. Là, sans conteste, la différence avec les années soixante et soixante-dix est considérable, années durant lesquelles l’art le plus novateur prenant en charge la sexualité le faisait au nom de positions subversives à vocation identitaire ou socio-critique.

On notera à ce propos, comme le montrent les exemples de Sinje Dillenkofer et de Felix Gonzales-Torres, que les positions réellement “politiques” sont celles qui font le moins de bruit et n’entendent pas utiliser le vocabulaire éculé de l’esthétique engagée (on rappellera au passage que le vocabulaire de l’esthétique engagée est dénonciateur ou injonctif, et qu’en ce sens-là il reconduit ce qu’il entend critiquer, c’est-à-dire la notion d’ordre dominant et d’autorité).

Cette dernière donnée doit être commentée a minima. L’interrogation suscitée, en l’occurrence, est celle-ci : l’élision du politique dûment constatée aujourd’hui en matière de représentation du sexe est-elle un phénomène de génération ? Est-elle, au contraire, une tendance irréversible, une tendance propre à une évolution culturelle se signalant comme ouvrant les voies de la “post-histoire”, marquée par un antidogmatisme foncier et cette grande malléabilité des attitudes que sous-tend le refus de tout dispositif identitaire définitif ? Or, à juste regarder les images, selon la formule consacrée, la réponse qui s’impose semble bien plaider pour la tendance lourde. Qu’on nous permettre d’en inférer, afin de faire comprendre cette évolution marchant à contresens du politique, par un exemple emprunté au domaine propre de la sexualité contemporaine. Lors d’un récent festival lesbien de Paris (automne 1996), un conflit a vu l’opposition entre la génération historique des féministes et la jeune génération à propos du l’usage du godemiché et, au-delà de ce qui n’était qu’un prétexte, de l’attitude à tenir à l’égard du pénis. En substance, les féministes essentialistes ancienne génération ont dit leur refus du godemiché, symbole de la domination virile, leur préférence allant aux pratiques clitoridiennes. À l’inverse, la jeune génération lesbienne a signifié son indifférence à cette question, décrétant pour sa part ne pas souhaiter confondre l’objet et le symbole. Comme l’écrit Ana Papadopoulos, la “lesbienne post-moderne” se présente surtout comme une “gouine dépolitisée” sensible “au sexe, au plaisir”, prompte à “se foutre des godes dans le froc” 9. Un tel rapprochement avec le constat d’une élision du politique dans la représentation du sexe paraîtra incongru et, sans doute, analytiquement irrecevable (je le reconnais volontiers). Il n’en informe pas moins sur l’obsolescence actuelle de toute “pensée unique”, pour reprendre un terme à la mode. De même que la jeune génération féministe semble être plus fonctionnaliste que ses aînées, beaucoup plus décontractée aussi, les artistes ayant à coeur de représenter le sexe contemporain ne s’enferment pas volontiers dans un schéma directeur, surtout et à plus forte raison si ce dernier leur est imposé depuis l’extérieur.

La période récente, à tout le moins, montre qu’une multitude de formes de la représentation du sexuel cohabitent. Il en va là d’une représentation qui se calque sur la multitude contemporaine des représentations sociales du sexuel. En l’occurrence, le champ symbolique semble bien recouvrir (et inversement) le champ de la réalité collective. Aujourd’hui, aucun modèle sexuel social ne paraît de la sorte à même d’être universalisé, le sexuel apparaissant au total comme inconfigurable : inconfigurable en termes de représentation, inconfigurable de manière parallèle en termes de vie tout court parce qu’en devenir dans l’un et l’autre cas. Le temps n’est pas loin, assurément (il faut le souhaiter), où l’on pourra être ouvertement à la fois de sensibilité hétérosexuelle mais de pratique bi-ou homosexuelle, où l’on pourra élever ses enfants entre hommes ou entre femmes, où l’on pourra changer de sexe plus facilement que la loi ou l’éthique ne l’autorisent encore, etc., — bref, où l’on pourra vivre sa sexualité et ses représentations en les réinventant constamment.

Cet inconfigurable prochain de la sexualité contemporaine, il revient en somme à l’art de le préfigurer, de le modeler, de lui donner une préconsistance symbolique.

Paul Ardenne

1) Cet article est le condensé d’une conférence donnée le 7 mars 1997 à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris dans le cadre du séminaire “Rapports sociaux de sexe dans le champ culturel”, organisé, ce dernier, par l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines et le Centre d’Histoire culturelle des Sociétés contemporaines.

2) On notera d’ailleurs au passage que le vagin, en termes de représentation, l’emporte nettement sur le pénis, ce qui tient sans doute à sa nature cachée et à un processus de défouissement où la captation du visible accompagne celle du symbolique

3) In La recherche photographique, n° 20, printemps 1997, p. 72.

4) Jaquette de la vidéo Hardcore, Haxan Films, 1994.

5) Publiée en portfolio par Purr Books, New York, 1995.

6) Tom of Finland, sa vie, son oeuvre, Paris, éditions Gémini, 1996.

7) D. Baqué, “Politiques du corps”, art press, n° 213 mai 1996, p. I.

8) Cité par Nancy Spector, cat. Felix Gonzalez-Torres, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 avril - 16 juin 1996, p. 150.

9) “Le phallus fait son cinéma”, in 3.Keller, déc. 1996, p. 32 - 33.